IC-7400でPSK31を運用する場合の出力調整方法

JQ1QNV

先日PSK31で交信中、送信出力やALCと電波の質が話題となり、自分の電波がどのような状態か相手に聞こうと思ったのですが、

交信が途中で途絶えてしまいました。

それで気になったのでネットでいろいろ調べて見たところ、灯台元暗し!

これについてはJE1SGH稗田さんが既にいろいろ測定をされていて、

FTDX5000MPではALCは少し振るくらいが良いと結論を出されています。

ところが、私が使っている IC-7400はALCをある程度振らさないと出力が出ないので、

どうもALCの表示方法がFTDX5000MPとは異なっているようです。

そこで、IC-7400の場合のALC表示とIMDの関係を調べてみることにしました。

1. IC-7400でのALCとIMDの関係を測定

実験に使った装置と測定方法概要は下記です。

(1)送信側

送信機:IC-7400

電力計:SX-200

アンテナ:ダミーロード(15W 50Ω)

サウンドカード:HDA Intel: ALC883(オンボード)

OS: Vine linux 5.2 (kernel 2.6.27)

PSK31送信ソフト:fldigi 3.12.5

シングルトーン発生:Audacity 1.3.12-beta

(2)受信側

受信機:FT-847

アンテナ:ワイヤー

サウンドカード:ノートブックのオンボード

OS:Windows 7

受信音録音、周波数分析:WaveSpectra V1.40

実験は7.028MHzで行いました。

まず、シングルトーン(1000Hz)で20Wの出力になるようIC-7400の出力を調整、

以後IC-7400の出力設定は変えず、PCの音声出力の大きさを変えてPSK31のアイドリング信号の送信出力を調整する形としました。

受信側はダミーロードの漏れ電波を受信し、その音声出力をPCに取り込んで録音、周波数分析を行いました。

2.実験結果

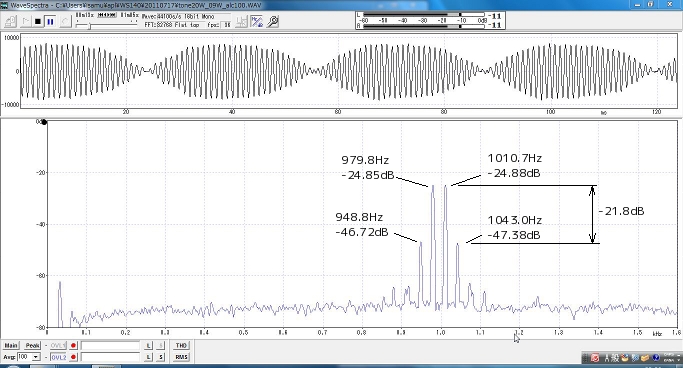

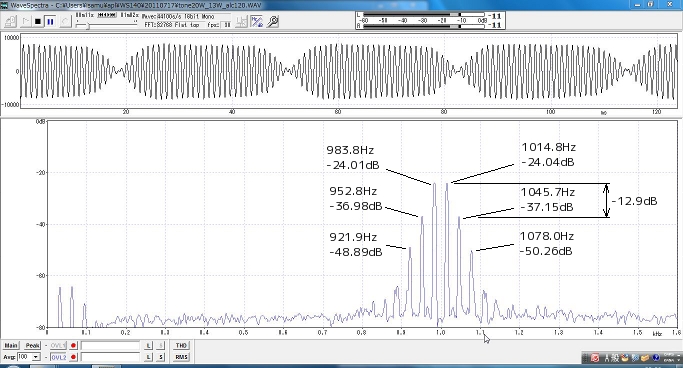

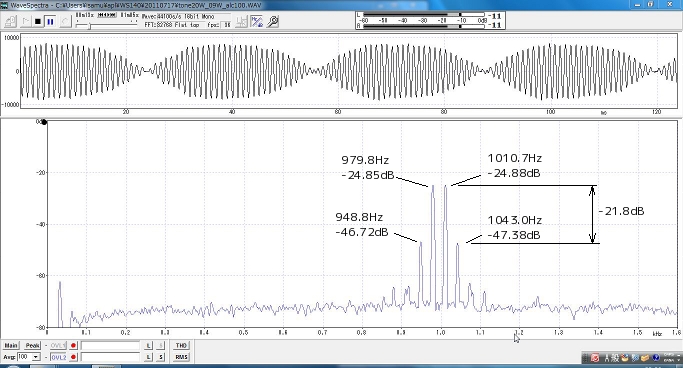

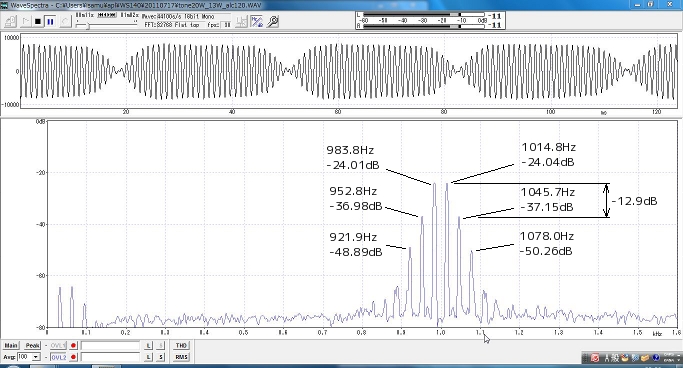

実験結果を表1に示します。稗田さん調べ(^^;)の値を基に判定基準を-24dBとすると、

ALC表示100%、出力8W(シングルトーン定格出力20W × 0.4)までが良で、それ以上出力をあげるとALCが100%であってもIMDの値を満足しなくなります。

さらに出力を上げALCが100%を超えると図3のようにIMDの劣化が進む他、他の変調波も目立つようになります。

8Wの状態でわずかばかりPCの音声を絞るとALCの表示が100%を割るので、IC-7400の調整の方法としては、

アイドリング状態で徐々に出力(PCの音量)を上げていって、

ALC表示が100%になるかならないかくらいの程度に調整するのが電波の品質を保った上で最大の出力を出す方法となります。

表1. PSK31 アイドリング信号でのALCとIMD測定結果

|

出力*1)

[W]

|

ALC表示*2)

|

IMD

[dB]

|

判定

(ー24dB)

|

備考

|

7

|

50%

50%

|

-30.3

|

良

|

|

8

|

80%

80%

|

-27.2

|

良 |

|

8

|

100% 100%

|

-26.2

|

良 |

図1

|

9

|

100% 100%

|

-21.8

|

不可

|

図2 |

10

|

100% 100%

|

-19.3

|

不可 |

|

11

|

100% 100%

|

-16.7

|

不可 |

|

13

|

120% 120%

|

-12.9

|

不可 |

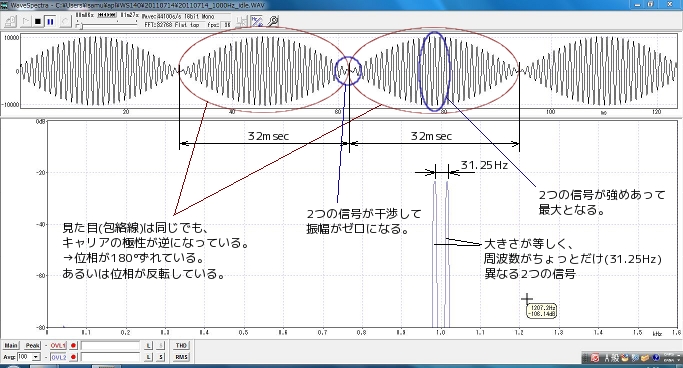

図3 |

*1)PCからのシングルトーンをIC-7400に入力して送信出力が20W(=定格?)になるよう調整した。

*2)表中のグラフはIC-7400の液晶表示を示し、パーセント表示

はそのALC表示を見て私がテキトーに定義した。

図1. IMD測定結果 出力8W ALC表示100%

図2. IMD測定結果 出力9W ACL表示100%

図3. IMD測定結果 出力13W ACL表示120%

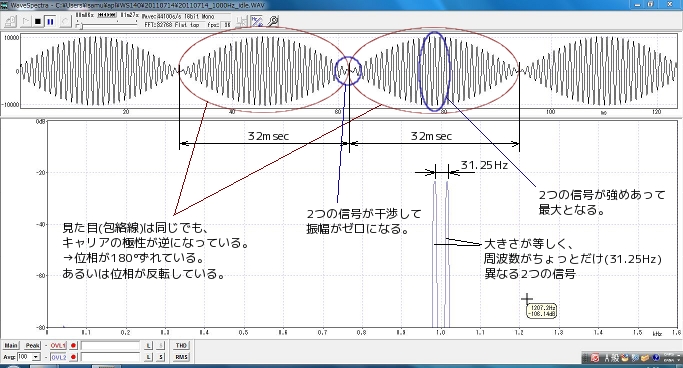

図4. PSK31 アイドリング信号(無線機を介さずPC間を直接接続)

3. PSK31のアイドリング信号の出力に関する考察

送信出力の設定については稗田さんの wikiにて紹介されている定格出力の50%説と40%説があるようですが、

これについて私なりに調べてみましたので紹介します。

(1)PSK31 のアイドリング信号とうなり波形の関係(図4)

大きさが等しくてちょっとだけ周波数の異なる信号を足しあわせると"うなり"波形となります。

(PSK31のアイドリング信号に限らず振動現象の一般的な話です。)

PSK31のアイドリング信号の場合の「ちょっとだけ」は31.25Hzです。2つの信号を足しあわせているので、

ちょっとだけ周波数が異なる場合、2つの信号の位相がゆっくりズレて、ゆっくり強めあったり弱めあったりします。

これが「うなり」です。PSK31のアイドリング信号の場合の「ゆっくり」は32msec(=1/31.25Hz)です。

しかし、この周期はうなり波形の包絡線の様子を見たもので、キャリアの極性を観察すると、

32msecごと極性が反転しているので、キャリアの極性まで含めた厳密な周期は64msecとなります。

この「極性が反転」は言い換えれば「位相が180°ずれる」となりますので、

PSK31のアイドリング信号(=うなり波形)は位相反転の繰り返しとなります。

(2)うなり波形と出力の関係(50%説)

前述にあるようにPSK31のアイドリング信号(=うなり波形)は2つの信号の和ですから、

電圧の尖頭値も2つの信号の和となります。(図4の「2つの信号が強めあって・・・」の部分)

2つの信号は大きさが等しいことが前提ですので、例えば電圧尖頭値を1とした場合、2つの信号の大きさは0.5ずつとなり、

これを電力に換算すると0.25ずつになります。2つの信号(0.25ずつ)の和ですので全体の電力は0.5となります。

ですので、PSK31のアイドリング信号(=うなり波形)はSSBの制約上、尖頭値ありきで全体の出力が制限されるため、

平均的な出力は定格の1/2に抑える必要があります。これが定格出力の50%の根拠じゃないかと思います。

ここで、もしPCからの音声出力が大きくて、尖頭値が制限(定格の1/2)を超えそうになると、送信機のALCが働きだし、

うなり波形の振幅が大きくなる部分で波形がつぶれて、正しいうなりの波形ではなくなります。

(例えば図3の上段時刻暦波形)正しいうなり波形は2つの信号の和でしたので、うなり波形が変形すると、

2つの信号以外のいろんな周波数の信号が派生してきます。(例えば図3の下段周波数分析結果)

相互変調はその主要な派生成分の一つです。今回測定しようとしたのはこの相互変調成分です。

(3)電力計の検波方式による指示値の差異(40%説)

前述(2)の平均的な出力というのは実効値での話です。

ところがアマチュアが手に入れられるような市販の高周波電力計の検波方式は実効値検波ではなく、平均値検波のようです。

平均値検波は実効値検波と比較して、シングルトーン(正弦波)と見なせる一定振幅の電波(FMやCWの場合)では同じ値を示しますが、

(と言うか、同じになるように調整されている)振幅が変化する場合は平均値と実効値にずれが生じるため波形によって補正が必要になります。

うなりの波形の電圧平均値とシングルトーンの電圧平均値を比べるとそれぞれの電圧尖頭値を1にした場合、

うなり波形の電圧平均値は0.405、シングルトーンの電圧平均値は0.637になります。

ですので、シングルトーンの電圧平均値で出力が1になるように調整された電力計で同じ尖頭値電圧のうなりの電波の出力を測定したら、

0.4(=(0.405/0.637)2)の値を示すことになります。これが定格出力の40%の根拠じゃないかと思います。

今回の実験では結果として40%説となりました。

私は第一電波のSX-200を使用していますが、この電力計にはAVGとPEPの切り替えスイッチがついています。

AVGは平均値でPEPは包絡値のピーク電力という謳いもんくなので、ピークと言うのであればと思い、

PSK31のアイドリング信号をPEPで測定してみましたが、結果はPSK31のアイドリング信号でのAVGの値とシングルトーンの出力の指示値の中間の値となり、

なんとも判断のつかない値となったため、SX-200でのPEPモードはPSK31のアイドリング信号出力の測定には向かない。との結論にいたりました。

4.まとめ

以上、実験と考察の結果をまとめると下記となります。

(1) IC-7400でPSK31のアイドリング信号を使ってPC音声レベルを調整する方法は、

ALCの表示を見ながら100%まで振れるか否かの境目あたりに調節する。

(2) PSK31のアイドリング信号の出力は、うなり波形と尖頭値の関係から定格の50%、計測の事情がある場合は定格の40%に抑える必要がある。

5.おまけ

- JE1SGH稗田さんの実験結果は http://je1sgh.dyndns.info/index.php?PSK31%2FIMD

- IMDの計算方法は http://www.n7yg.com/files/IMD.htm を参考にしました。

- WaveSpectraによるFFTの条件は下記です。

サンプリング数: 32768点

サンプリング速度: 44100 点/sec

サンプリング時間: 0.74 sec

窓関数: Flat top

平均回数: 100

窓関数は今回の測定の目的が振幅の比較なので、振幅精度を重要視してFlat topとしました。

平均回数については100回を指定しました。これはバラつきを見ながら、変化がなくなる程度の大きさにしたつもりですが、

本当はこんなに多くなくてもOKです。

一般的なFFTアナライザですと、収録時間が「平均回数」×「サンプリング時間」となるんじゃないかと思いますが、

実際は74秒も測定している訳ではありません。 WaveSpectraのFFTのタイミングや平均方法の詳細がよくわからないので推測になりますが、

結果表示の切り替わる時間やサンプリング時間の関係からおそらくオーバーラップさせているものと思います。

まぁ、いずれにしてもFFT結果の表示をみてばらつきが一定になるような平均回数にすれば良いと思います。

サンプリング速度はデフォルトです。SSBを復調したものなので、周波数帯域は限定的で、もっと遅いサンプリング速度でも問題ありません。

実測では4kHzまで何らかの成分が確認されましたので半分のサンプリング速度でも問題はないと思います。

サンプリング数は窓関数の関係で周波数分解能があまり良くないのでちょっと長めです。

FFTの結果を見て2つの成分が十分分離できる長さに設定します。

- 振動波形の平均値について、正弦波の平均値は2/π(=0.637)であることがwebなどで

もすぐ見つかりましたが、

うなり波形の平均値(=0.405)は公開されたものが見つからなかったので、波形処理ソフトを使って算出しました。

同じ方法で正弦波を算出したら0.637となったので算出方法に問題はないと思います。なお、この値は両波整流した場合です。

- 今回の測定は無線機の特性を調べるためにPCからの出力が正しいという前提で(チェックはしました)やっていますが、

PCの出力そのものにも気をつけなければならない点があります。

サウンドカードの限界をこえて大きな音を出そうとするとその時点で波形が歪んでしまって見かけ上IMDが劣化します。

ですので、まず、PCからの出力が正しく出ているか、別なPCにつないでWaveSpectraなどでチェックすることをおすすめします。

Copyright

(C) 2011.9 Kadowaki

Isamu

50%

50% 80%

80% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 120%

120% 50%

50% 80%

80% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 120%

120%